Статьи недели

"Лучшие из лучших"

Астрофизические нейтринные телескопы

Моделирование межгалактической среды

Расстояния до цефеид по данным инфракрасной интерферометрии - I. Наблюдения семи галактических цефеид на VINCI/VLTI

Спектроскопия [Fe/H] 98 звезд с планетами: исследование вероятности образования планет

Полный Архив предыдущих выпусков.

Архив статей, вошедших в выпуски с 01 июля 2002 г. по 31 марта 2003 г.

Разделы архива (с апреля 2003 г.):

космология,

нейтрино,

космические лучи и гамма-астрономия,

галактики, АЯГ, квазары,

наша Галактика,

межзвездная среда,

звезды,

сверхновые,

остатки сверхновых,

черные дыры,

нейтронные звезды,

линзирование,

Солнце,

экзопланеты,

Солнечная система,

аккреция,

тесные двойные системы,

гамма-всплески,

гравитационные волны,

механизмы

излучения,

численное

моделирование,

динамика,

механика

методы обработки

данных,

МГД,

методы

наблюдений,

будущие наблюдательные проекты,

прочее.

Полезные астрономические ссылки.

Короткое эссе об электронных препринтах.

Обзорные статьи в astro-ph с 2001 г.

Авторы проекта

Сергей Попов

Михаил Прохоров

Новостные ленты

Новости астрономии от ПРАО

Текущие открытия в ФЭЧ

Новости космонавтики

Новости от УФН

Информнаука

Перст

Подписка на рассылку обзоров на Subscribe.Ru

Дружественная рассылка

"Окно во Вселенную"

astro-ph за 16 - 30 ноября 2003 года: избранные статьи

Authors: A.B. McDonald et al.

Comments: 28 pages, 31 figures, Invited review article submitted to Review of Scientific Instruments May 19, 2003

Большой понятный обзор по нейтринным телескопам (с картинками!). Рассказано о всех типах детекторов (солнечные нейтрино, атмосферные нейтрино, нейтрино высоких энергий). Кратко дается астрофизическая мотивация для разных исследований. Описаны как первые эксперименты, так и те, что только планируются.

Очень советуем всем, кто хочет узнать больше о нейтринных наблюдениях.

Authors: Benjamin D. G. Chandran

Comments: 12 pages, 7 figures. To appear in the proceedings of the International Workshop on magnetic fields and star formation: theory versus observations. Madrid, April, 2003

Небольшой обзор по МГД турбулентности несжимаемой среды. Ясно, что без множества формул в таком случае не обойтись, но автор достаточно хорошо проиллюстрировал свой обзор, сделав его тем самым довольно доступным.

Authors: Craig J. Copi, Adam N. Davis, Lawrence M. Krauss

Comments: 3 pages revtex including 1 figure

Астрофизические данные позволяют (модельно зависимым образом) давать ограничения на изменения фундаментальных констант. В том числе и на ограничение гравитационной постоянной.

Основываясь на данных по первичному дейтерию, авторы показывают, что отношение гравитационной постоянной во время первичного нуклеосинтеза к ее значению в наши дни составляет от 1.21 до 0.85 (со средним значение 1.01) на уровне достоверности 68.3%.

Authors: Z.K. Silagadze

Comments: 15 pages, LaTeX, A&A style

Автор исходит из данных о повышении числа генетических аномалий у растений, насекомых и т.д. в районе Тунгусского события (как в эпицентре, так и вдоль траектории). Автор выдвигает гипотезу, что фактором, запускающим молекулярные механизмы, приводящие к мутациям, послужило мощное низкочастотное электромагнитное излучение, испускавшееся падающим телом (отсюда связь с электрофонными метеорами).

Отметим, что статью просто интересно читать благодаря широкому охвату сопутствующих феноменов.

Authors: Ujjaini Alam, Varun Sahni, Tarun Deep Saini, A. A. Starobinsky

Comments: 14 pages, 13 figures

Кратко суть: авторы полагают, что в данных по далеким сверхновым им удалось найти указание на изменение уравнения состояния темной энергии.

Обычно многие ставят знак равенства между "темной энергией" и "космологической постоянной". Строго же говоря, последнее подразумевает неизменность во времени. Если же авторы данной работы правы, то темная энегия изменяется с расширением Вселенной.

См. также работу Espana-Bonet et al. "Testing the running of the cosmological constant with Type Ia Supernovae at high z"(hep-ph/0311171).

Authors: Jacco Vink

Comments: To appear in the proceedings of the conference: "The restless high energy universe", held in Amsterdam, May 2003. To be published in: Nucl. Physics B. Suppl. Ser., E.P.J. van den Heuvel, J.J.M. in 't Zand, and R.A.M.J. Wijers (eds.). 10 pages, 7 figures (15 ps files, of which 6 in color)

Появилось сразу несколько интересных работ по рентгеновским наблюдениям остатков сверхновых, но начинать чтение безусловно надо с обзора.

Современные рентгеновские данные позволяют получать много интересной информации. В частности, можно изучать спектры отдельных частей остатков, а значит можно получать распределение химических элементов по остатку. Поскольку теория взрыва сверхновой еще далека от завершения, постольку эта информация важна и востребована. Кроме того, остатки сверхновых служат ускорителями для космических лучей, и здесь также много нерешенных вопросов. В общем, как обычно, прогресс наблюдательной техники влечет за собой прогресс нашего понимания астрономических объектов, и остатки сверхновых здесь хороший пример.

См. также статьи Year-scale morphological variation of the X-ray Crab Nebula; An X-ray study of the supernova remnant G18.95-1.1; Low frequency radio and X-ray properties of core-collapse supernovae; X-ray and radio prompt emission from a hypernova SN 2002ap.

Authors: P. J. E. Peebles

Comments: Contribution to TAUP 2003, Seattle, September, 2003; five pages

Полупопулярное короткое эссе на тему стоящих перед космологией проблем.

Пиблс выделяет шесть пунктов, работа над которыми, по его мнению, может

привести к существенному продвижению в нашем понимании того, как устроена

Вселенная:

1. Изучение гравитации.

2. Наблюдательные данные по космологической постоянной.

3. Физика космологической постоянной.

4. Анализ некоторых "совпадений".

5. Физика темной материи.

6. Физика очень ранней Вселенной

На самом деле стоит прочитать статью, чтобы понять, что стоит за этими пятью пунктами (наш перевод здесь не очень удачен, т.к. не отражает всех поставленных в каждом пункте проблем).

Authors: Fay Dowker, Joe Henson, Rafael D. Sorkin

Comments: 12 pages

Авторы показывают, что дискретность пространства-времени не обязательно влечет за собой нарушение локальной лоренц-инвариантности. Они обсуждают возможные наблюдательные тесты, и, в частности, приходят к выводу, что есть надежда различить различные теории, т.к. в некоторых из них такое нарушение все-таки неизбежно.

Authors: J. E. Horvath, G. Lugones

Comments: 13 pages

Обзор изучения кваркового (странного) вещества в 1991-2001 гг. с упором на астрофизику (т.е. на странные звезды). Дается очень хорошее введение в суть дела. Формул, на удивление, ни одной. Всем рекомендуем.

Authors: E. Koptelova et al.

Comments: to appear in proceedings of the meeting on 'Gravitational Lensing : A unique Tool for Cosmology' held in Aussois, France, 5-11 January 2003, 9 pages with 6 figures

Авторы описывают методику обработки изображений, для получения качественных данных по гравитационным линзам. Сама статья довльно техническая, но будет интересна тем, кто занимается обработкой изображений.

Результат обработки изображения креста Эйнштейна, полученного на 1.5-метровом телескопе АЗТ-22 на Майданаке.

Authors: Romeel Dav\'e

Comments: 15 pages, Invited review for IAU 216 "Maps of the Cosmos"

Хороший богато проиллюстрированный обзор по межгалактической среде. Много исторических отступлений и феноменологии, что конечно же облегчает чтение и понимание.

В последние годы появляются новые интересные экспериментальные данные по межгалактической среде и ее эволюции, а это теснейшим образом связано с образованием структур во Вселенной, с появлением первых звезд и квазаров ... Т.е. с самыми "горячими" темами в современной внегалактической астрономии. Поэтому такие обзоры сейчас более чем актуальны.

Authors: P. Kervella et al.

Comments: 16 pages, 12 figures, submitted to Astronomy & Astrophysics

Определены расстояния до семи галактических близких цефеид (все это звезды, видимые невооруженным глазом). Использовалась интересная методика. Во-первых для всех семи звезд был непосредственно измерен угловой диаметр, для четырех даже удалось непосредственно измерить пульсации. Теперь, зная как изменяется угловой диаметр можно определить расстояние модифицированным методом Бааде-Весселинка.

Authors: N. C. Santos et al.

Comments: 15 pages, 9 figures, Accepted for publication in A&A

Некоторое время назад заподозрили, что вероятность существования планетной системы сильно зависит от металличности звезды (т.е. от содержания элементов тяжелее гелия). В данной работе авторы исследуют этот вопрос на очень большой выборке звезд.

Основным выводом работы является подтверждение сильной зависимости вероятности образования планетной системы от металличности.

Authors: Panayotis Boumis, Myfanwy Bryce

Comments: 4 pages, 1 figure; to appear in Asymmetric Planetary Nebulae III, eds. M. Meixner, J. Kastner, N.Soker and B. Balick (ASP Conf. Ser.)

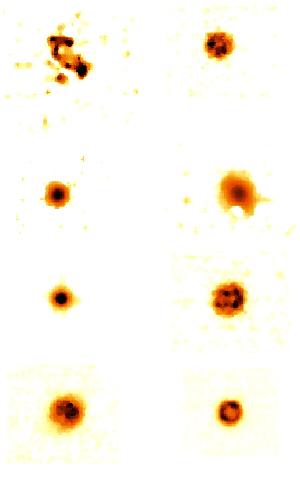

Описывается поиск новых планетарных туманностей в балдже Галактики. Открыто много новых объектов. Большая часть планетарных туманностей (60 процентов) имеют круглую форму, 31 процент - эллиптическую, 9 - биполярную (см. рисунок).

Разные морфологические классы планетарных туманностей.

Authors: J. T. Stocke et al.

Comments: 19 pages, 3 figures; AJ in press

Напомним, что галактики ранних типов - это эллиптические (Е) и линзовидные

(S0). Такие объекты встречаются как в группах и скоплениях, так и по

одиночке. Авторы исследовали около сотни таких уединенных

объектов (65 эллиптических и

37 линзовидных).

(О линзовидных галактиках см.

What are S0 (0) Galaxies?.)

Основной вопрос, мотивировавший исследование, состоит в

понимании процесса образования галактик этих типов.

Вариантов тут два: они или образуются сразу как есть, или появляются в

результате слияния нескольких более мелких галактик (кроме того, могут быть

важны такие процессы, как выметание газа из галактик в скоплениях).

Поэтому важно сравнить объекты в скоплениях (где очевидно были слияния

и выметание газа при движении галактики сквозь среду скопления) и

одиночные галактики.

В скоплениях S0-галактик в 4 раза больше, чем Е-галактик. Среди одиночных объектов картина обратная: эллиптических галактик в два раза больше. Это наводит на мысль, что линзовидные галактики образуются в основном путем взаимодействия в скоплениях, а вот процесс рождения эллиптической галактики в скоплении и вне его идет примерно одинаково.

В дальнейшем необходимо проводить рентгеновские наблюдения одиночных эллиптических галактик. Пока таких данных недостаточно (авторы описывают результаты всего по одной галактике). Возможно, одиночные эллиптические галактики возникли в результате полного слияния членов небольшой группы.

Authors: Yasushi Suto

Comments: 15 pages, Invited review for IAU symposium 216 "Maps of the Cosmos"

Напомним, что данные по крупномасштабной структуре - это один из четырех китов, на которых покоится современная наблюдательная космология. С теоретической точки зрения структура исследуется методом численного моделирования. Автор обсуждает пути развития этого направления в ближайшие годы. Важным здесь оказывается не только и не столько увеличение мощности компьютеров, а новые наблюдательные данные, которые позволяют точнее задавать начальные условия.

Authors: Jaron Kurk et al.

Comments: 2 pages, no figures, to be published in "Multiwavelength mapping of galaxy formation and evolution", proceedings of a conference held in Venice, October 13-16 2003

Короткий отчет о поиске галактик на больших красных смещениях. По наблюдениям на VLT авторы ищут эмиссионные линии, соответствующие красному смещению порядка 6.5. Пока найдено три неплохих кандидата.

Authors: Hongchi Wang et al.

Comments: 10 pages, 2 figures, to be published in ApJ Letters

FU Ориона - это прототип класса вспыхивающих молодых звезд (фуоров). По наблюдениям на 3.6-метровом телескопе с адаптивной оптикой авторы обнаружили в 0.5 угловой секунды от FU Ориона слабую звездочку. Авторы обсуждают различные гипотезы и приходят к выводу, что это может быть компаньон FU Ориона. Однако, окончательной ясности здесь пока нет.

Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)

статьи, появившиеся в разделе

physics

(включая cross-listing).

Authors: Henrik Svensmark

Comments: 13 pages, 4 figures, submitted to PRL

Мы уже писали о связи земного климата с космическими лучеами, и даже высказывали мысль о связи флуктуаций потока космических лучей с получающимися в моделях флуктуациями темпа звездообразования в окрестностях Солнца. Вот еще одна работа по той же тематике.

Автор моделирует изменения потока космических лучей на очень большом

временном масштабе, и сравнивает полученные результаты с данными по

палеоклимату. Отметим, что данные по звездообразованию в окрестностях Солнца

использованы в рамках очень простой модели. Более детально автор моделирует

эволюцию параметров гелиосферы за счет эволюции Солнца.

Authors: Roger Barlow

Comments: Talk MOAT002 at PHYSTAT2003 Conference, Stanford, September 2003. 8 pages, 4 figures

На наш взгляд очень интересное и понятное введение в некоторые казалось бы

технические, но по сути очень важные вопросы физики частиц.

Наверное, название одного из пунктов статьи - "когда заявлять об открытии?"

- хорошо иллюстрирует, чему посвящена эта заметка.

Authors: V.G.Gurzadyan

Comments: 13 pages, Sky & Telescope, v.100, No.1 (July), pp.40-45, 2000

Это хорошо проиллюстрированная статья, напечатанная в 2000 в Sky & Telescope.

Вахе Гурзадян (не путать с Григором Гурзадяном) - хорошо известный астрофизик, занимавшийся (и занимающийся) очень разными областями астрономии. Не обошел он своим вниманием и историю астрономии (ранее его работы по этой тематике уже появлялись в Архиве).

В статье подробно, но популярно, описывается, как производились датировки

астрономических событий, описанных на глиняных табличках.