Новая разработка американских ученых - чип с нано-ячейками - позволяет

подавать микро количества вещества к определенным участкам поверхности стволовой клетки.

Стволовые клетки являются плюрипатентными, то есть могут специализироваться в клетки разных

типов в зависимости от того, какой сигнал подаст им организм. Несмотря на стремительное развитие

этой области науки, ученым еще предстоит понять "язык", на котором стволовые клетки разговаривают

со своим окружением. Шаг на пути к расшифровке этого языка сделали исследователи из

Стэндфордского Университета, создав для клеток микроскопические "переговорные пункты".

В естественной среде стволовые клетки имеют множество соседей, которые передают химические

сигналы строго определенной амплитуды в строго определенные участки и в строго определенные

интервалы времени. Этот сложный язык импульсов руководит клеткой в ее развитии и превращении в

клетку определенного типа. В современных лабораториях, тем не менее, исследователям зачастую

приходиться целиком погружать клетку в раствор с теми веществами, которые предположительно влияют

на нее в организме.

Чтобы установить распределение сигналов во времени и пространстве и определить их природу,

Николас А. Мелош из Стэнфорда вместе с коллегами воссоздал ту среду, в которой стволовые клетки

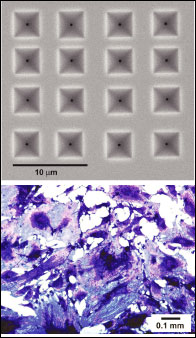

обитают в нормальной жизни. Авторский коллектив разработал микроскопическую лабораторию на

кремниевом чипе (рис.1). Около 1000 углублений диаметром 500 нм, сделанных в микрочипе, окружают

клетку, живущую на его поверхности. Каждая нано-ячейка содержит приблизительно аттолитр (10-

18 литра) жидкости – объем, сопоставимый с объёмами, выделяемыми клеткой, - и закрыта

двухслойной липидной мембраной. Из такого же липидного бислоя состоит плазматическая мембрана,

окружающая любую клетку. Десятых долей вольта, приложенных к мембране, достаточно для ее пробоя.

В загородке открываются поры в тот момент, когда напряжение достигает порога, и химические

вещества из нано-ячейки выходят к клетке. Таким образом, просто нажав на кнопку, можно доставить

нужное вещество в конкретное место поверхности клетки в определенный момент ее развития.

Сейчас Мэлош со своим коллективом работает над выращиванием стволовых клеток, выделенных из

жировой ткани взрослого человека. Сигнальные молекулы, стимулирующие размножение и рост клеток,

называются факторами роста. Но они могут также инициировать специализацию и подавлять

размножение в зависимости от типа клеток-респондентов. Кроме факторов роста ученые имеют

возможность управлять клетками другими способами. Например, используется метод "глушения"

экспрессии генов с помощью РНК-интерференции. Этот метод подсказан системой защиты от вирусов,

имеющейся в эукариотической клетке: специальные короткие молекулы РНК могут комплементарно

связываться с определенными мРНК, в результате синтез соответствующего белка прекращается.

Есть надежда, что изобретение Мелоша сможет использоваться для послойного выращивания тканей

из стволовых клеток. Эта технология откроет возможность выращивания смешанных тканей, например,

кость с одной стороны и хрящ с другой. Сейчас не существует методов восстановления контакта хряща с

костью при его разрыве. Для этого нужна композитная ткань, которая свяжет искусственно выращенный

хрящ с костью.

В новой разработке еще много технических трудностей. Одна из них состоит в том, что химические

вещества в нано-ячейках могут реагировать с липидами. Ученые уже придумали, как с этим бороться:

липидный бислой можно заменить на химически неактивную золотую плёнку, которую они смогут при

необходимости растворять электрическим током. Напряжение, приложенное для открывания затворов,

может повредить клетки, но эта проблема решается, если сдвинуть мембрану в положение дальше от

клетки.

Автор считает, что производство микрочипа возможно при нынешнем уровне электронной

промышленности. Для выхода продукта на рынок требуется от 5 до 8 лет. "Но для экспериментов мы с

коллегами начнем его использовать гораздо раньше", - уверен Мелош.

Источник Scientific American

Рис.1. Кремниевая матрица ячеек (вверху) может быть уменьшена до масштаба нанометров.

Стволовые клетки быстро распределяются по поверхности кремния, не испытывая дискомфорта (внизу).

Клетки покрашены фиолетовой краской.